Blog記事一覧 > 未分類 - 西宮市の整体なら阪急苦楽園口駅徒歩3分のKAIFUKU in 大~足、腰、自律神経の総合整体院~の記事一覧

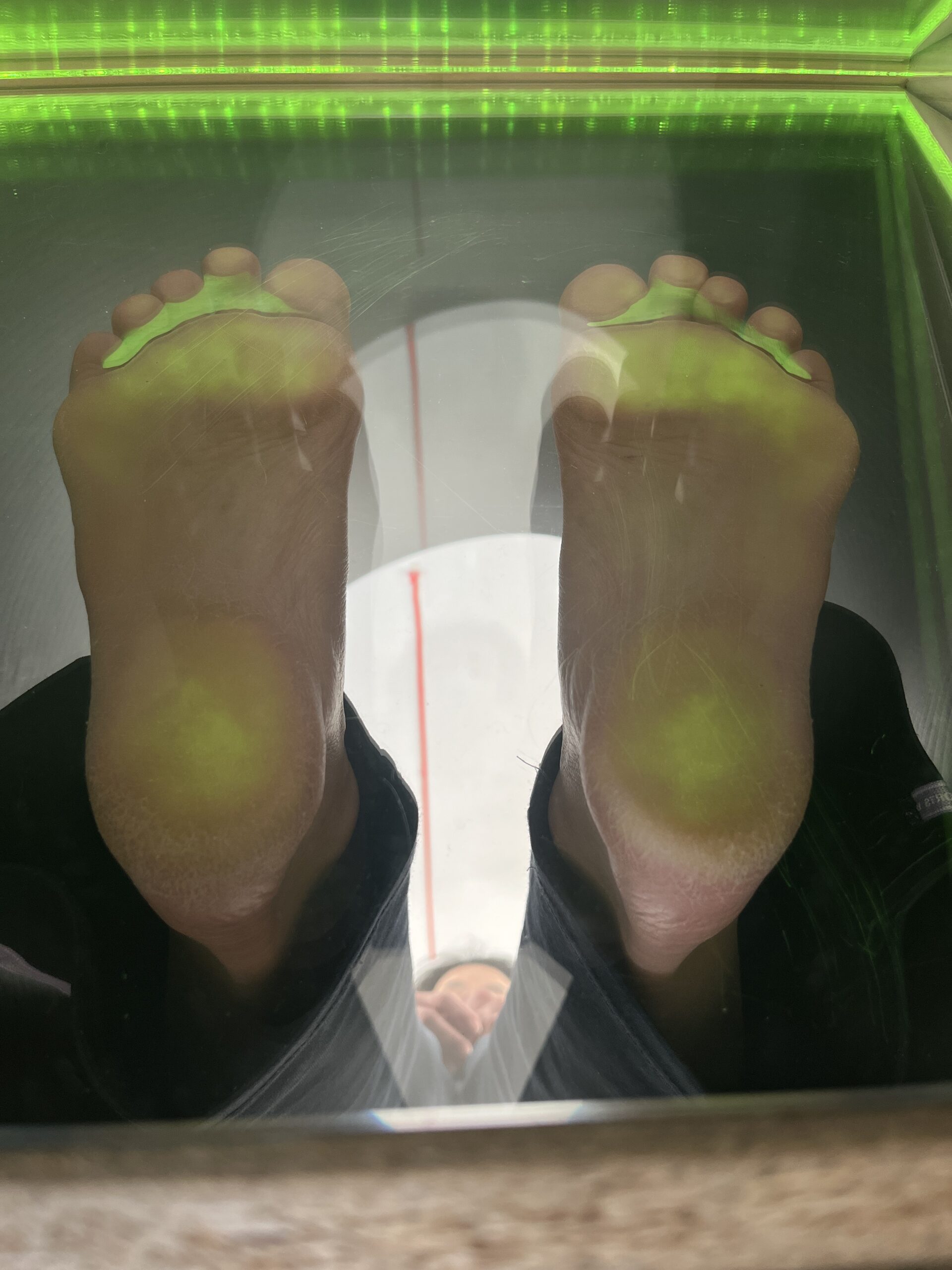

この足の接地は「ハイアーチ」と呼ばれ、

土踏まずが高くなりすぎている状態です。

いわば、偏平足の逆ですね。

股関節や膝、足の痛みというと、

「偏平足が原因では?」と考えられることが多いかもしれません。

実際、そういったケースはとても多くあります。

ただ、当院で日々施術をしていると、

アーチが高い、いわゆる“ハイアーチ”の方でも、

股関節や膝に痛みを抱えているケースに、よく出会います。

一般的には

「アーチがある=良い足」

というイメージを持たれがちですが、

身体はそこまで単純ではありません。

アーチは、

高ければ高いほど良い、というものではなく、

そのアーチをどのように使ってきたかが、とても大切になります。

ハイアーチの方の場合、

足裏のクッションがうまく働かず、

本来足で受け止めたい衝撃が、

膝や股関節へそのまま伝わってしまうことがあります。

また、

アーチを保とうとする力が強くなりすぎて、

足指や足首、ふくらはぎが常に緊張し、

結果として、膝の動きがどこか制限されている、

そんな状態も少なくありません。

ここで大切なのは、

アーチの形そのものよりも、

そのアーチを使いながら、どう歩き、どう立ってきたかという視点です。

「偏平足ではないのに、なぜか足が痛い」

「インソールを使っているのに、あまり変わらない」

そういった患者さまに対して、当院では、

足の形だけで判断するのではなく、

歩き方や立ち方、身体全体のつながりを確認し、

それを足の形と照らし合わせながら、

調整を行うことを大切にしています。

「歩くときは、足の指で地面を蹴りましょう」

とよく言われます。

実際、足の指がうまく使われていると、

歩行や走行が軽くなったり、

身体への負担が分散されやすくなるのも事実です。

ただ、あえて“蹴ろう”としたことで、かえって身体の使い方が崩れてしまうことがあります。

足の指で蹴ろうと意識すると、

・指を強く曲げる

・足裏で地面をつかもうとする

といった動きが出やすくなります。

この状態では、

・足首が固まる

・膝が伸びきる

・骨盤の動きが止まる

そして、

・アキレス腱

・膝

・腰

に負担が集まりやすくなります。

「足のためにやっているつもりが、

別の場所を痛めてしまった」

というケースも、決して珍しくありません。

もう一つ、見落とされがちなのが歩く感覚が悪くなるということです。

少し抽象的な表現になりましたが、

蹴ることを強く意識すると、

・正しくできているか

・ちゃんと蹴れているか

と、注意が外側に向きやすくなります。

その結果、

・足裏の細かな感覚が分かりにくくなる

・体重移動の感覚が薄れる

・動きがぎこちなくなる

といった変化が起こり、

身体が本来持っている調整力が働きにくくなることもあります。

当院が「無理に蹴らなくていい」と考えている理由

足の指で地面を蹴ること自体は、

歩行や走行にとって、確かに大切な要素の一つです。

ただ当院では、それを

・意識して作る動作

ではなく

・身体全体が前に進めているときに、自然と起こる結果

だと考えています。

蹴れないときは、

「足の指が弱い」のではなく、

・体重移動がうまくいっていない

・足首や股関節の動きが制限されている

・体幹が安定していない

といった前提条件が整っていないことがほとんどです。

まとめ

足の指で地面を蹴ることは、大切です。

ただし、

・無理に意識して蹴ろうとすると

・かえって力みや負担を増やしてしまうことがある

という点には注意が必要だと感じています。

当院では、

「蹴ろうとしなくても、自然に蹴れてしまう身体」

を目指すことが、

結果的に一番安全で、効率的だと考えています。

新年あけましておめでとうございます。

本年も、お一人おひとりのお身体に向きい、丁寧な施術を心がけて参ります。

2026年度は1月5日より営業開始 となります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

何となく歩くことの弊害

私たちは毎日、当たり前のように歩いています。

でも、その「歩き方」を自分で意識したことがあるという方は、ほとんどいません。

問診で、「歩き方を見直したいと思ったきっかけは何ですか?」と伺うと、

「よく転ぶようになった」「膝や股関節が痛い」「なんとなく姿勢が悪いと感じる」

そんな声がよく返ってきます。

でも実は、それより前から“サイン”は出ていることが多いのです。

歩くときに、足の裏のどこを使っているか。

膝はどう動いているか。

骨盤や肋骨が揺れているか。

視線はどこにあるか。

何気ないようですが、これらはすべて体の状態を映し出すヒントになります。

そして、それらがちょっとずつズレてくると、

「何となく疲れやすい」「なんか体が重い」「気づけば痛みがある」

という、はっきりしないけど続いてしまう不調に変わっていきます。

特に現代は、歩く距離や時間が減っていて、

また、自分足に合ってない靴を履いているせいで足の指が弱ってしまったり、疲労がたまっている中で歩行の悪い癖がついてしまう方も多いです。

歩くという動作は、全身の連動です。

足だけでなく、体幹、腕、目の使い方、呼吸――すべてがつながっていて、

「ただ歩いているだけ」の中に、体のクセや状態が表れます。

歩き方を少し見直すだけで、姿勢が楽になったり、疲れにくくなったりすることがあります。

当院でも、足や膝の症状で来られた方が、「歩き方のクセを変えたら腰まで楽になった」と驚かれることは少なくありません。

今の歩き方は、過去の習慣や環境の積み重ねです。

それを見直すことは、自分の体と向き合いなおすことでもあります。

「なんとなく調子が悪い」

そんなときは、まず「自分がどんなふうに歩いているか?」を少しだけ気にしてみてください。

そこに、不調をほどくためのヒントが隠れているかもしれません。

専門的な治療をつなげ、効果を最大限に ~足、自律神経、姿勢の総合整体院 KAIFUKU in 大~

西宮、芦屋、宝塚、夙川、苦楽園口エリアの総合整体院をお探しの方は当院まで。